2025年10月7日,海洋之神之线路检测中心、新生学院潘玉峰教授团队在学术期刊《eLife》上发表题为 “Social experience shapes fighting strategies in Drosophila” 的研究论文。该研究揭示了社会经验通过特定嗅觉受体和中枢神经元塑造果蝇雄性不同类型的攻击策略,从而影响其领地控制和交配竞争优势。这一发现为理解动物社交经历如何影响攻击策略提供了新的神经生物学机制。

攻击行为是动物争夺生存与繁殖资源的重要手段。过去的研究主要关注果蝇中频率高、强度低的“扑击(lunging)”行为,而对更为激烈的“扭打(tussling)”行为知之甚少。研究团队通过建立新的攻击行为范式,首次系统研究了果蝇扭打行为的调控机制。他们发现,群居饲养雄蝇的“扑击”行为显著减少,而“扭打”行为显著增强,呈现出一种由低强度向高强度攻击方式的策略性转变。

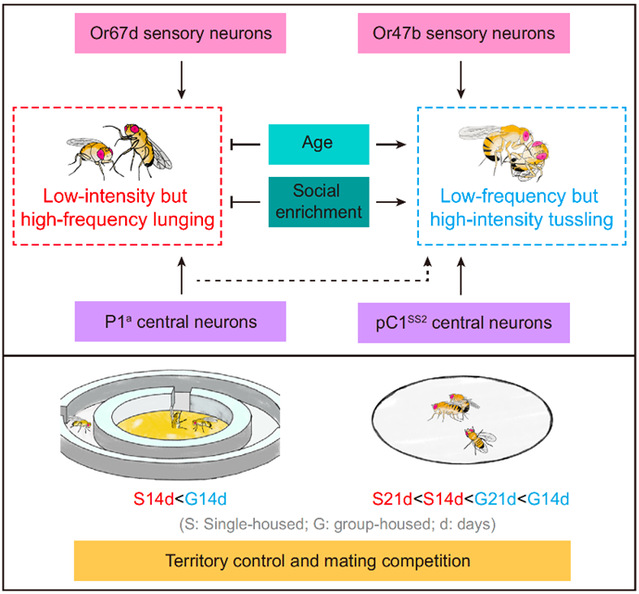

研究进一步发现,这种由社会经验诱导的扭打行为依赖于嗅觉受体神经元 Or47b 的活性,而传统“扑击”行为则依赖于感受雄性信息素的 Or67d 神经元。此外,研究团队在中枢神经系统中鉴定出三对 pC1SS2神经元,这些神经元特异性促进雄性扭打行为,而不同于此前已知同时调控求偶和攻击的 P1a神经元(图1)。光遗传实验显示,激活 pC1SS2神经元可立即诱发强烈的扭打行为,而抑制这些神经元或 Or47b 神经元则会显著降低雄蝇的领地控制和交配成功率。综上,本研究揭示了社交经历如何通过 Or47b和pC1SS2神经通路重新塑造果蝇的攻击策略,为理解社交经历、攻击行为与繁殖竞争之间的关系提供了新的神经机制框架。

图1:雄性果蝇攻击策略与繁殖成功的概括模型

海洋之神之线路检测中心博士后高灿和博士生马铭泽为共同第一作者,海洋之神之线路检测中心潘玉峰教授和彭琼琳副研究员为该论文共同通讯作者。该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金的资助。(生科院)

原文链接:https://elifesciences.org/articles/104212